Upaya revisi terhadap UU pemilu saat ini mengundang beberapa kontroversi. Ada pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap revisi UU Pemilu.

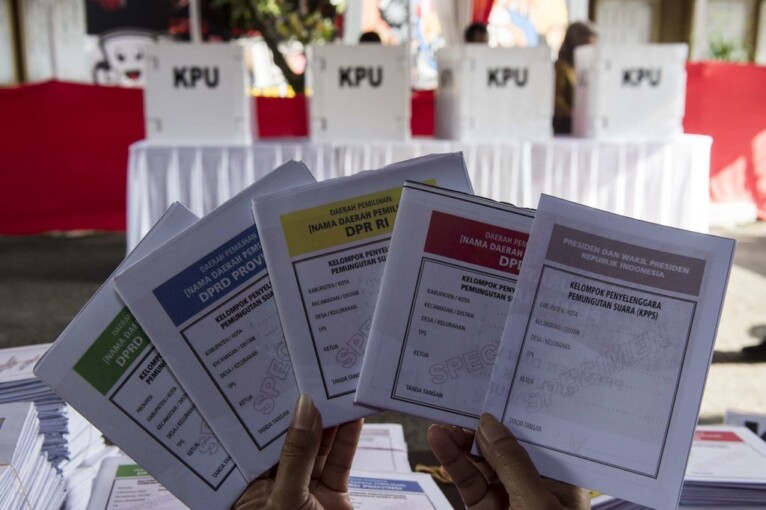

Beberapa pihak yang mendukung perlunya revisi terhadap UU Pemilu setidaknya beralasan di saat pemilu, pilkada, pileg dan pilpres dilaksanakan secara serentak di tahun 2024, muncul kekhawatiran di daerah-daerah akan dipimpin oleh 271 penjabat gubernur atau bupati/walikota sementara. Kekhawatiran lainnya ketika pileg, pilkada dan pilpres dilaksanakan bersamaan akan membuat kebingungan bagi pemilih, sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2019 lalu dimana pemilih disodorkan 5 surat suara dan kondisi ini menjadikan masyarakat bingung untuk memilih.

Sementara di sisi yang lain, pihak-pihak yang tidak setuju terhadap revisi UU Pemilu beralasan revisi UU Pemilu ini menunjukkan ketidakkonsistenan, sebab setiap kali mengadakan pemilu dipastikan ada upaya mengadakan revisi terhadap UU Pemilu. Mestinya cukup melakukan evaluasi terhadap teknis penyelenggaraan sebelumnya dibandingkan untuk selalu melakukan merevisi UU Pemilu.

Dr. Rer. Pol. Mada Sukmajati, pengamat politik dan pemilu UGM, menilai cukup wajar setiap kali ada rencana revisi terhadap UU Pemilu senantiasa menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak perlu diratapi, gaduh memang gaduh karena hal itu mengindikasikan sistem politik Indonesia masih demokratis.

“Ini menandakan dalam konteks proses pembuatan kebijakan publik sangat pluralis, dan tidak bersifat kartel yang hanya didominasi dari kelompok-kelompok tertentu. Jadi, kita berharap proses yang gaduh ini bisa efektif dan efisien sehingga perumusan UU Pemilu itu kemudian sifatnya tidak tergesa-gesa atau terburu-buru dan mepet dengan tahapan. Karena tidak hanya penyelenggara yang perlu persiapan, tapi peserta pemilu itu juga perlu persiapan dengan desain-desain yang mungkin berbeda dengan desain penyelenggaraan pemilu sebelumnya,” katanya, Senin (8/2).

Dari perspektif politis, Mada berpendapat proses narasi yang berkembang saat ini memperlihatkan partai-partai peraup suara besar dan memperoleh kursi besar di DPR cenderung mendukung digelarnya pilkada di tahun 2024. Sementara, untuk partai-partai medioker atau beberapa partai kecil lebih mendorong penyelenggaraan pilkada di tahun 2022 dan 2023.

Dengan penyelenggaraan pilkada berbarengan dengan pileg, dan pilpres di tahun 2024 terkesan sebagai upaya-upaya partai-partai medioker masuk dalam jebakan electoral dari partai-partai besar. Partai-partai medioker atau partai kecil berasumsi mungkin dengan penyelenggaraan pemilu serentak pilkada, pileg dan pilpres di 2024 kemungkinan calon mereka untuk memenangkan pilkada kecil.

Oleh karena itu, sangat lumrah apa yang dilakukan partai-partai kecil sebagai bagian dari upaya untuk melawan jebakan electoral dari partai-partai besar. Upaya-upaya partai kecil ini sangat terkait dengan eksistensi dari partai-partai medioker, terutama untuk pilkada sebab jika pilpres dan pileg kalah, mereka masih berharap di arena yang lain yaitu berusaha bisa menang dalam arena pilkada.

“Jadi, dinamika itu yang menurut saya mewarnai perbedaan dalam pilihan ini sehingga kesannya menjadi gaduh seperti itu,” terangnya.

Bagi Mada soal revisi atau tidak semestinya harus didahului dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu di Indonesia selama ini, termasuk pemilu serentak di tahun 2019 lalu.

“Berdasar hasil evaluasi itulah baru kemudian direvisi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman baik yang akan kita pertahankan tetapi ada juga hal-hal baru yang akan dirubah di dalam pemilu kita. Itu yang menjadi dasar untuk melakukan revisi terhadap UU Pemilu,” paparnya.

Idealnya memang minimal 3 kali penyelenggaraan sistem pemilu perlu dievaluasi, dan evaluasi itupun diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif. Jika perlu lakukan amandemen terhadap UUD karena pengaturan soal pilpres ini juga ada di level UUD, bukan hanya sekedar UU Pemilu, termasuk Pilpres dua putaran.

“Saya pengenya evaluasi komprehensif, kalau konsekuensinya UUD ya sudah kita lakukan karena sebagian desain UU Kepemiluan kita diatur di UUD. Tidak hanya di level UU saja tapi UUD, ini poin yang sering saya sampaikan tidak mendapat respons soal dimensi keserentakan tetapi pilpres kita kok dua putaran, nyambungnya dimana itu,” ucapnya.

Oleh karena itu, jika pemilu akan dijadikan satu maka sistemnya harus disederhanakan. Dimana sistem pilpresnya dengan menggunakan single majority, sistem pilegnya tertutup, dan pilkadanya dengan menggunakan sistem single majority juga.

“Itu semua akan memudahkan kita, jangan sampai kita mau membuat pemilu serentak, tapi memilih sistem pemilu yang rumit-rumit, dan malah membuat rumit diri kita sendiri. Prinsip ini saya kira bisa menjadi pertimbangan penting bahwa jika mau menumpuk pemilu di periode yang sama pilih saja yang paling sederhana untuk masing-masing varian pemilu,” imbuhnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : Tirto.id